Я неоднократно сталкивался с мнением, что Бен. Лившиц воспринимался в 20-30 гг., как если не впрямую эпигон Мандельштама, то как «несколько худший», «слегка второсортный» Мандельштам. Но теперь никак не могу вспомнить, где сталкивался и не могу найти каких-либо документальных подтверждений. Сами мы не филологи и соответствующими каталогами и выписками, к сожалению, не располагаем. Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь кинул ссылку-наводку.

Поразительная

по определенности, ясности и емкости статья Игоря Клеха об Алексее Парщикове. Я оставляю сейчас в стороне, хорошо ли, можно ли, нужно ли писать так о «свежих покойниках», тем более о бывших друзьях — то дело не мое и ничье, кроме самого автора (с которым я незнаком). Сам бы я, признаюсь, не стал этого делать, да обычно и уклоняюсь, если чувствую, что у меня есть что высказать, кроме печали и восхищения… Но это не моральная позиция; может быть, это и слабость своего рода.

С Парщиковым я был знаком очень мало, можно сказать, практически нисколько — сталкивался пару раз в Москве в середине 80 гг., был один раз у него на дне рождения в Ясенево (Кутик привел)… а потом перекинулся случайной парой слов на биеннале 2005 г. в Москве, но должен сказать, что личное — физическое, психологическое — ощущение от него у меня осталось очень сходное с тем, что так блистательно развернуто в этой статье, — что, конечно, само по себе несущественно (в смысле, согласен я или нет с психологическим портретом героя). Но в ней, в этой статье, — помимо личной истории Парщикова и, конечно, личных отношений автора с Парщиковым — сформулированы, иногда вскользь, иногда на его примере, иногда не на его примере некоторые вещи и о людях и о процессах новейшей литературной истории, которые просто восхищают ясностью зрения и полнейшим несогласием смиряться с духом какого бы то ни было времени, не говоря уже о том, чтобы смиряться этим духом.

То есть, безотносительно к Парщикову и к оценке его жизненной и литературной истории (хотя и в том, и в другом случае есть вещи очень убедительные) — у статьи этой есть, на мой вкус, отдельное, общее значение. Может быть, только надеждой, что такое общее значение возникнет, и можно объяснить решение обратиться к такому частному случаю.

Не могу сказать, что я совсем со всем согласен (скорее, в подозреваемых контекстах), но, думаю, что это и не важно. Здесь есть то, чего так не хватает сейчас, в повсеместном одичании, о котором шла речь в предыдущей записи и которое интересно разве что удивительным разнообразием своих современных форм и проявлений. Здесь присутствует уровень понятий, на котором в принципе возможна коммуникация по поводу литературы (потому что на принятом сегодня данилкинско-топоровско-быковском и пр. она попросту невозможна, по крайней мере, для меня). Представление о культурно-исторических механизмах, о началах и концах процессов, о следствиях из занимаемых позиций — обо всем, что нынешними принципиально простыми людьми считается китайской тарабарщиной (это еще в лучшем случае, иногда и оскорбительным высоколобием и личной обидой).

Словом, несмотря на всю огорчительность предмета, статья эта меня очень освежила и обрадовала.

В связи с неожиданным появлением на Литкарте

довольно старое уже интервью или, скорее, беседа В. И. Шубинского с вашим корреспондентом.

Большая часть сказанного в ней сохраняет для меня существенность, почему, собственно, и даю ссылку. Но, конечно, тогда (т. е. всего лишь смехотворные 5 лет назад) невозможно было и представить той степени одичания, какой достигла сегодня (т. е. через смехотворные 5 лет) литературная жизнь. Меня поразило это при перечитывании: у меня в этой беседе тон человека, полагающего, что еще можно что-то сделать… Думаю, если бы я представлял себе как далеко и как быстро зайдет одичание (до интеллектуального уровня, не говоря уже о самом факте полемики З. Прилепина и А. Цветкова хотя бы, чтобы назвать самое свежее и вполне характерное), то разговаривал бы совсем другим тоном и выбирал бы совсем другие формулировки. Возможно, ничего в этом хорошего и не было бы. Ну да хватит об этом.

Темы дней (2) — Чешские симметрии

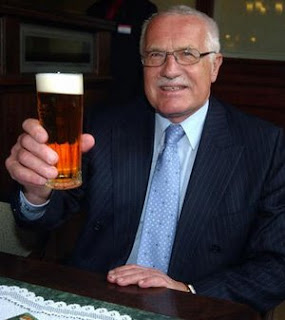

Ничего другого не остается, как считать Вацлава Клауса своим личным кумиром и героем. А то как-то живу всю жизнь без каких бы то ни было кумиров и героев, как-то мне стало даже неловко, по слову поэта.

Будем надеяться, что он не выпадет случайно из окошка — это в чешской истории повторяется с незавидным постоянством.

Его сравнение Европейского Союза с Советским, конечно, совершенно справедливо в своей исторической динамике, но на данный исторический момент должно быть понято скорее как пророчество в процессе исполнения: Европейский Союз стремится стать Советским; это записано в его генетическом коде, составленном парижским гегельянцем Кожевниковым, автором пятисотстраничного неотвеченного письма к мировому духу по адресу «Кремль. Сталину». На этом пути Европейский Союз должен был преодолеть десятки, если не сотни тысяч разнообразных препятствий, но теперь, со входом в силу знаменитого договора, земляка знаменитого землетрясения, он, кажется, вышел на финишную прямую. Удастся ли ему это? Посмотрим.

Вообще, я довольно много писал о Чехии и, соответственно, довольно много читал о Чехии. Очень интересный народ, постоянно воспроизводящий в своей истории маятниковые движения между «»национальным (само)уничтожением» и «национальным (само)возрождением»». Одна из причин этого состоит, вероятно, в том, что полностью лишившись в результате гуситских войн и вообще катастроф того времени собственных «высших классов» (национальное дворянство было или физически уничтожено или полностью онемечено; католическая церковь всегда была в Чехии «немецкого происхождения» и как бы засланным казачком немецкого заселения Богемии и Моравии), чехи так и остались «народом» в обоих смыслах слова. Сообществом Швейков, где вольноопределяющийся Марек и подпоручик Дуб — народная интеллигенция, настолько к народу близкая, что для утверждения своей «элитарной функции» ей требуются или наднациональные политические доктрины вроде социализма или лояльность к наднациональным конструктам вроде австро-венгерского государства, потом Антанты, потом «Европы» как таковой.

А вот интересно: когда — лет через 10-15, по моей оценке — следующее поколение чешской «политической элиты» под знаменами старого Вацлава попытается вывести страну из европейских объятий, процедура чего, впрочем, нигде не прописана, и НАТО двинет в конце концов танки на Прагу (разумеется, после обращения «группы партийных и государственных деятелей» (и «прогрессивной, проевропейской интеллигенции») с просьбой об оказании «интернациональной помощи в защите завоеваний европеизма», потому что выпадение Чехии, центрального звена в «системе европейской безопасности», будет в статегическом смысле абсолютно недопустимо, найдется ли — в Брюсселе, например — группа молодых людей с плакатом «За нашу и вашу свободу»?

Конечно же, найдется. Молодые люди с плакатами всегда и на всё находятся, что, конечно, ни в коем случае не должно умалить личное мужество решающихся на такого рода действия в условиях реальной опасности.

Но, скорее всего, постоят и разойдутся. И это даже покажут в последнем выпуске новостей. Но, может быть, дело уже так далеко зайдет (с превращением ЕС в СС), что и по-другому получится. Собственно, это будет одним из важных показателей.

А пока — еще один портрет кумира и героя:

Приятно, что здесь почти не видно усов; я вообще-то заядлый усофоб и с исторически обоснованным подозрением отношусь к усатым личностям — особенно в политике.

Темы дней

Во-первых, поздравляю всех «людей русского мира» (а людей нерусского мира и нелюдей русского мира — не поздравляю!) с прекрасным праздником — освобождением временной столицы (потому что вечная столица России еще не была построена) от людоедов и книговаров.

Во-вторых, пришла книжка — т. н. «последний роман Набокова», овеянный легендами, как написано на задней обложке. В немецком, в данном случае, переводе. Я к этому роману или, точнее, к овеиванию его легендами имею если не отчасти отцовские, то отчасти первооткрывательские чувства. Книжка сделана по такому принципу (вероятно, он будет общим для всех переводов) — слева на развороте фотографическим способом изображена каталожная карточка с набоковской записью, слева — ее перевод.

В общем, можно сказать, что Набокова нынче издают как Льва Рубинштейна, у которого таким образом как бы задним числом отняли первородство. Скоро, того гляди, выпустят пластинку: «Владимир Набоков поет песни из репертуара Марлен Дитрих».

Русский перевод, говорят, доверен г-ну Г. Барабтарло. Надеюсь, он тоже будет опубликован, как и это очень интересное (без шуток!) интервью, в «авторской оргографии» г-на Барабтарло, включающей в себя, по всей видимости, и такие обаятельные особенности, как «несовсем».

Ну что ж, посмотрим, кто кого сборет «в карточки»: Барабтарло Рубинштейна или Рубинштейн Барабтарлу (пардон, это авторская орфография — я фамилии на о иногда склоняю, если без г-на: Шевченку, Литвиненку, Барабтарлу… Или всё же Барабтарла, Микельанджела?)

В-третьих, после вчерашнего вечера ФК «Бавария» хочется временно, до лучших дней переименовать в ФК «Баравия». Не знаю, что это значит, БАРАВИЯ, но звучит подходяще к данному случаю.

А кони, конечно, орлы! Ну, чуть-чуть недоорлы, конечно, но в следующем году мы получим ослиное мясо в Лиге Чемпионов и горько пожалеем о конях. (Примечание: Тем, кому предшествующая фраза непонятна, задумываться о ней и не стоит: стало быть, она не для них.)

Предыдущее стихотворение

ХОЛОД, пятнадцатистишие

В снегах отечества лелеять знобких муз…

К. Н. Батюшков. ИЗ ПИСЬМА К А. Н. ОЛЕНИНУ от 4 июня 1817 г.

сыпкий ссыпался графит

в реку с высохшей доски

зыбкий луч сумрак графит

полосует на куски

зря мы сердце леденим леденим

хоть изрезан ледерин ледерин

свод небесный неделим

лучше выйти покурить в юный дым

к нелюдимым звездáм молодым

попросить у сонных мурз

сердцу вылечить озноб

пожелать у знобких муз

в спелом небе белый сноп белый сноп

что ж мы сердце леденим

свет над бездной неделим

XI, 2009

Без повода. Потому что прекрасно

— Какова она из себя? С косою, что ли?

— Нет, отвечал князь Л., — старушка …

Смерть – старушка простенькая, в кофте, только на лбу глаз один — а глазу тому веку нет.

И. С. Тургенев, «Старые портреты»

За несколько таких вещей (и еще за «Записки охотника» в целом, несмотря на то, что поздние добавления сильно хуже первоначального корпуса) можно простить Тургеневу всё — и даже, прости господи, «Стихотворения в прозе». Не говоря уже о романах (за исключением «Дворянского гнезда», как справедливо напомнили в комментариях).

Неправильно породненные города

Вернулись вчера из Тюбингена — было чтение из романа «Die russische Fracht» в местном книжном магазине «Osiander». Правда, там почти все книжные магазины «Osiander». Если кто из читателей этого журнала проживает по соседству, покорнейше прошу прощения, что не предупредил.

Чтение как бы предваряло дни русской культуры в Тюбингене, посвященные, впрочем, преимущественно «породненному городу» Тюбингена — Петрозаводску. Скажем, оттуда приехал целый оркестр народных инструментов — сорок шесть человек балалек, домр и ложек. С Петрозаводском меня мало что связывает, я там, к сожалению, никогда не был, дальше Лодейного Поля не заезжал. Разве что — моя первая опубликованная статья о литературе вышла (в середине 80 гг.) именно там, в Петрозаводске, причем на финском языке; я написал небольшой трактат о только что переведенных тогда «Мумми-троллях» Туве Янссон как о своего рода модернистском эпосе прустовского типа. Статья была напечатана в местном журнале, отличавшемся необыкновенным по советским временам качеством бумаги и полиграфии, и надолго осталась моей единственной напечатанной статьей. Как мне удалось справиться с этой затеей, видимо, уже не установить — русский оригинал утерян безвозвратно, журнал, конечно же, можно найти в каких-нибудь карельских или финских библиотеках, но что это мне даст? Но, короче, — пригласили и спасибо.

Тюбинген — чудный швабский городок на трех речках, знаменитый университетом и — пожалуй, в первую голову — т. н. «башней Гельдерлина». Башня Гельдерлина — никакая не башня, а эркерная комната на последнем этаже дома над Неккаром, в котором Фридрих Гельдерлин прожил 36 лет своей жизни — всю ее вторую половину. Жил, гулял в садике, писал стихи, подписывая их чаще всего «Скарданелли» и датируя прошлым веком — 1758, 1759 годом. Хозяин дома, зажиточный ремесленник по фамилии Циммер, прочел гельдерлиновские стихи, восхитился, пошел в клинику для душевнобольных и взял поэта к себе. И всю жизнь заботился о нем. А когда умер, за Гельдерлином продолжала ухаживать его дочь…

Был ли Гельдерлин безумен и в какой степени — вопрос спорный и учеными страстно обсуждаемый. У входа в башню красовалась многие десятилетия надпись «Гельдерлин был не сумасшедший!» (на швабском диалекте), графитти это стало таким знаменитым, что в музее начали продавать открытки с ним.

Открытки продолжают продавать и сейчас, но никаких графитти на стенке с некоторых пор не наблюдается: сотрудники музея пришли однажды на работу и, к ужасу своему, обнаружили, что городское управление покрасило стенку — самый настоящий акт вандализма! А длинноногий дяденька на соседней стене остался — это стена другого, прилегающего здания.

Должен сказать, что впечатление от этого полупустого музея (в сущности, полупустые помещения с развешанными на стенках «информационными таблицами», очень хорошо составленными, плюс кое-какие книги и фотографии; да и дом, кажется, в свое время сгорел и был наново построен; к сожалению, там сейчас большая экспозиция каких-то посвященных Гельдерлину гравюр, неплохих, но вполне лишних) невероятное. Полукруглая комната Гельдерлина с двумя стульями перед прямой стенкой, ваза с цветами на полу, из окон вид на узкий здесь Неккар и платаны на другом берегу. А из правого бокового окна — на «собственный» садик Гельдерлина.

Вообще, конечно, не с Петрозаводском, при всей моей симпатии, надо было породнить Тюбинген в свое время, а с Вологдой, где доживал свою жизнь бедный Батюшков. Так и дружили бы безумными поэтами…

Кстати, если немногие стихи Батюшкова, написанные им в затменном состоянии, действительно » странные» («Венера мне сестра, и ты моя сестрица. А Кесарь мой — святой косарь»), то многочисленные стихи Гельдерлина из второй половины его жизни, в сущности, гораздо рациональнее «основного Гельдерлина», одного из самых волшебных и безумных поэтов человечества. И написаны, кажется, преимущественно в «догельдерлиновских техниках», чаще всего обычной силлабо-тоникой, а не изобретенным Гельдерлином «ложноантичным стихом». Не случайно, вероятно, относил он их к середине предыдущего, восемнадцатого столетия. Впрочем, и среди этих, «скарданеллиевских» стихов есть совершенно замечательные.

Слева автопортрет Батюшкова, справа рисунок, изображающий Гельдерлина в 1826 г.

А вот другой род безумия, поэтическим его назвать трудно, но и он меня привлекает: на другом берегу Неккара, в парке, представляющем собою, в сущности, одну-единственную, но чрезвычайно прекрасную аллею из огромных платанов, находится деревянная голубятня в несколько ярусов и на курьих ножках. У голубятни ходят (весьма немногочисленные) сизари, они же высовывают (довольно немногочисленные) сизые и зеленые головки из летков. Сначала удивляешься и даже слегка умиляешься — кому это понадобилось строить голубятни для городских голубей, этих ненавидимых городскими хозяйствами всего мира «летучих крыс». А потом читаешь на щитке, что в этой голубятне голубкам подкладывают гипсовые яйца!

В общем, Тюбинген — замечательный город!

Конечно, была бы возможность,

надо было бы отменить все совдепские надругательства над живым великорусским — начиная с возвращения дореформенного правописания и кончая принудительным курсом исправления укрепившихся за эпоху владычества пролетариата, колхозного крестьянства и народной интеллигенции лакейских ударений и фантазийных ё-произношений (но ни в коем случае не введением поголовного ё-писания!).

Но пока такой возможности нет, будем явочным порядком исправлять уродства и хотя бы на паритетных правах возвращать в обращение красоты русского языка.

Например, любому понятно, что старая добрая библиóтека в тыщу раз лучше — благозвучней и к добрым дактилям способней — любой библиотéки и заслуживает, по меньшей мере, равноправного с ней употребления. Но следовало бы на этой основе изменить и произношение образованных по аналогии слов — например, станем говорить: «дискóтека» и «видеóтека».

Особенно последнее слово прекрасно! Без него не возникло бы нижеследующего культурно-критического двустишия:

Видеóтека

Превращает в идиотика! —

и человечество много бы потеряло!