Архив метки: О литературе

Текущее чтение: Лев Толстой, наброски к роману о Петре

Как хорошо все-таки не иметь филологического образования! Закончил бы ваш корреспондент в свое время какой-нибудь почтенный педвуз (спасибо Герценовскому институту за отсутствие военной кафедры!), или малопочтенный ЛГУ им. Жданова (спасибо, что жидов не велено было пущать!), или, не дай Б-г, Тартусский университет (благодарить в данном случае следует, скорее всего, собственный недостаток воображения — даже и в голову абитуриентскую не могло придти тогда, в 1976, если я правильно посчитал, году, что Юрьеву можно в Юрьев), может статься, он уже тридцать лет как «знал и забыл» бы, что в черновиках затеянного и брошенного непосредственно перед «Анной Карениной» романа о Петре Первом имеется фраза «Всё смешалось в царской семье». И лишился бы вчерашнего счастья. А сейчас-то оно нужнее, как и всякое счастье (в смысле, что всякое счастье нужнее сейчас, чем когда-либо — да и сомневаюсь, честно говоря, что в двадцать лет подобные вещи ощущаются так же остро).

Куски есть разного качества (учитывая, понятно, что Толстой и в худших проявлениях Толстой), но самый зернистый, вероятно, всё же кусок со стругами, плывущими к Азову: «Из Воронежа, к Черкасску на кораблях, на стругах, на бударах, вниз по Дону бежало царское войско…» Там где портрет Петра (Пока шел царь, он оглядел его всего и запомнил так, что, покажи ему потом одну ногу царскую, он бы узнал ее. Заметил он в лице скулы широкие и выставленные, лоб крутой и изогнутый, глаза черные, не блестящие, но светлые и чудные, заметил рот беспокойный, всегда подвижный, жилистую шею, белизну за ушами большими и неправильными, заметил черноту волос, бровей и усов, подстриженных, хотя и малых, и выставленный широкий, с ямкой, подбородок, заметил сутуловатость и нескладность, костлявость всего стана, огромных голеней, огромных рук, и нескладность походки, ворочающей всем тазом и волочащей одну ногу, заметил больше всего быстроту, неровность движений и больше всего такую же неровность голоса, когда он начал говорить. То он басил, то срывался на визгливые звуки. Но когда царь засмеялся и не стало смешно, а страшно, Алексей понял и затвердил царя навсегда) — где «покажи ему потом одну ногу царскую, он бы узнал ее», где глаза «черные, … но светлые» , и как солдатик царскую шляпу из Дона спасает (описание входа в воду!), да, собственно, и всё прочее невозможное, нечеловеческое почти в каждой строке.

А ритмизованная проза, практически белый стих одного из начал — «сказового»?! — Так прожил, как в скиту, князь Василий Голицын с Петрова дни до первого спаса. Приходили к нему от царевны послы, говорили ему неподобные речи — что хотят извести мать-царицу с Петром, ее сыном, князь Василий молчал и советовал дело оставить. Покориться сходнее, говорил князь Василий, что ж, сошлют в монастырь, отберут награжденья, земли, дворы, золотые. И без них можно жить. Это уже Толстым А: К. слегонца отдает…

Любопытно, что хотя Л. Н., конечно, рекомендованного и использованного еще одним, следующим Толстым — А. Н. — Новомбергского (т. е. записи допросов по уголовным делам конца XVII — начала XVIII века, собранные и изданные в начале ХХ в. новосибирским профессором Новомбергским) не читал, поскольку Новомбергский тогда еще не существовал, но совершенно очевидно, не хуже, чем А. Н. с помощью Новомбергского (к слову сказать, «Петр Первый» А. Н. Толстого — необыкновенно удачная книга, одна из самых талантливых книг ХХ века), осознал особенности деловой русской речи конца XVII века — преобладание сочинительных связей над подчинительными и, соответственно, особая роль параллельных глаголов как опорных столбов фразы (что и по вышестоящему на них описанию Петра видно). То ли эта речь еще жила в нем (что, впрочем, сомнительно — академик Виноградов в свое время чрезвычайно убедительно показал, что «природная», семейная, домашняя речь Толстого, положенная в основу его повествовательного языка — помещичий язык XVIII века, нашпигованный французскими и немецкими синтаксическими кальками, т. е. как раз преимущественно подчинительными связями), то ли по своим письменным и книжным источникам (что скорее всего) сделал он те же выводы, что и А. Н. Толстой по Новомбергскому, но результат получился очень интересный. Это, конечно, не единственный язык, примерявшийся им к «роману о Петре» (и отчасти фольклорно-сказовый пробовал, и плотно описательный с ироническим отстранением на манер «Арапа Петра Великого», и свой обычный, толстовский, военно-мирской, объясняюще-гипнотизирующий), но, пожалуй, в данном случае самый удачный из всех именно этот, язык «азовского похода».

В отличие от «Арапа Петра Великого», который почти невозможно перечитывать, так жалко, что он незаконченный, по поводу Толстого такого чувства не возникает — поскольку толстовский роман о Петре по сути так и не был начат.

Но при этом каким-то неясным образом входит в «петровский текст» русской литературы. Петра в нем больше, чем во всем Мережковском вместе взятом, какие бы обличительно-разоблачительные намерения по поводу невеликости великого Петра Толстой ни вынашивал.

«Легенда о Новгороде» Блеза Сандрара

А всё же, каково нынешнее состояние науки на этот счет?

Здесь довольно убедительно доказывается, что книжка, якобы найденная в 1995 г. в Софии, является фальсификацией — на основе анализа шрифтов (но и на основе забавных орфографических ошибок в тексте).

К тому же мнению пришел и я по нескольким цитатам из русского текста, содержащегося в статье С. Г. Стратановского «Блез Сандрар – читатель Императорской Публичной библиотеки» (очень любезно присланной автором) — язык, с моей точки зрения, совсем не похож на язык начала ХХ века — ни по лексике (точнее, по отсутствию соответствующей маркирующей лексики, которую носители просто не замечали; в нижестоящем примере лексика к тому же просто очевидно слишком разнообразна во всех смыслах), ни по синтаксису (т. е. по строению строки, даже с учетом использования свободного стиха; желающие могут сравнить, например, с переводами Жаботинского из Бялика):

<..>И тучи Ганзейского флота за мной поспевали и я на восток их манил

Где Новгород нас ожидал, вонючего золота царство

пушнины, что с полюса, из деревянных факторий и изб

стрелки с чертами монголов несли нам, в замену требуя водки <...>

Скорее это похоже на позднесоветское время. Текст сравнительно неплохой, я бы сказал.

Но все же — м. б. есть у кого-нибудь «Легенда о Новгороде» целиком, в смысле, текстовым файлом?

ДОПОЛНЕНИЕ: Благодаря любезности virha текст найден.

Да, это, конечно, не могло быть написано (неважно: переведено) в начале ХХ века.

Утром напомнил Андреас Третнер, замечательный немецкий переводчик:

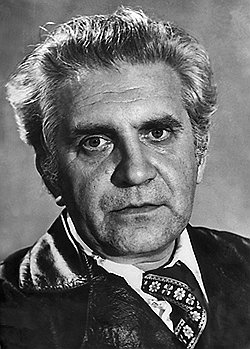

сегодня Борису Вахтину исполнилось бы 80 лет.

Постоянные читатели этого журнала знают, что я часто вспоминаю Вахтина, хотя знаком с ним был недолго и очень поверхностно. Но такой уж он был человек — запоминающийся. Однако не это важно, а «Летчик Тютчев» важен, и «Абакасов» важен — два куска совершенной русской прозы.

Нет, может быть, все-таки и это тоже важно. В смысле, важно, что Вахтин был запоминающийся человек и незабвенный писатель! В ноябрьской книжке «Звезды» помещена (несомненно, с благим намерением отметить круглую дату) статья Марка Амусина «Штрихи к забытому портрету», которая начинается так: «Борис Вахтин — один из самых талантливых и оригинальных среди забытых писателей советского периода. » И в том же жанре дальше.

Эта фраза — глупа. Кто, собственно, забыл писателя Вахтина?

Я не забыл.

Сотни людей литературного Ленинграда 60-70 гг, знавших «Летчика» и «Абакасова» в буквальном смысле наизусть, не забыли, если дожили.

Все, кто познакомился с вахтинскими сочинениями в конце 80-х гг., в результате систематических усилий замечательного журнала «Сумерки» — тоже наверняка не забыли.

Кто его знал — лично ли, как автора ли — не мог забыть. А кто не знал — забыть не мог.

Автор статьи не забыл, коли пишет эту статью. Журнал «Звезда» не забыл, коли ее печатает (хотя мог бы отметить юбилей Вахтина чем-нибудь более толковым, чем статьей специалиста — подгуглил сейчас — по бр. Стругацким).

Так кто забыл? Может быть, «Читатель» — это мифическое существо, миллионоголовый самовластительный кретин, одновременно всё понимающий и ничего не соображающий — химера, созданная больным (от страха и самопереоценки) воображением советских редакторов? Не иначе как он.

Это чрезвычайно типичная для советской интеллигенции манера говорить не за себя лично, а за какое-то неопределенное множество каких-то неопределенных людей, живо меняющее свои очертания при малейшей надобности.

Ну, короче говоря, статья довольно огорчительная, но рецензировать мне ее незачем, читайте сами. Но осторожно, даже по мелочам иногда встречается ложная фактология: «В индивидуальном формате произведения Вахтина тоже не доходили до читателя, если не считать публикации двух миниатюр в сборнике «Молодой Ленинград» за 1965 год». Это не единственная публикация прозы Вахтина — я помню, как минимум, еще одну: в журнале «Аврора» был напечатан довольно большой и в своем роде очень любопытный рассказ, написанный от лица советского разведчика-нелегала, приезжающего в Ленинград в турпоездку со своей американской семьей (точных библиоданных у меня сейчас под рукой нет, но я ведь и не пишу статей о Вахтине). Хочется позабыть ее и отвлечься на что-нибудь смешное.

Но даже не знаю, что выбрать — глаза разбегаются, столько развелось вокруг в последнее время смешного — и заслуженные (и даже премированные) проститутки, смело провозглашающие, что нету больше на Руси настоящей проституции со свободным панельным хождением, вся кончилась; и краденый (или подкинутый) американский эпистолярий; и новейшая ленинградская люмпен-литературная премия им. Г. Григорьева (интересен вопрос толкования первого инициала)…

Завершение кампании 2010 г.

Вчера было столетие со дня смерти Л. Н. Толстого. Как-то этой годовщиной западная общественность очень увлеклась, соответственно, к нам часто обращались с просьбой написать что-нибудь. Соответственно, почти весь год писали, писали и писали о Толстом (ссылки на немецкие газеты я по большей части ставил). Первой же была статья для одного английского ресурса, обеспокоившегося, действительно ли в России обижают Толстого, что следовало из некоторой набежавшей волны публикаций. Статья была написана и вышла — еще весной — по-английски (в сокращенном переводе). А по-русски не вышла (я ее, собственно, и не предлагал никому), хотя писал я ее по-русски. Ну, пускай тогда здесь будет; в ней есть, на мой взгляд несколько небесполезных мыслей, безотносительных к коллизии с юбилеем.

Но относительно к юбилею — мне кажется, мои предсказания в целом сбылись. Парада и торжественного заседания в Кремлевском дворце съездов не было, а «мероприятий» было множество всяких мелких — и бессмысленных, и осмысленных. В том числе и забавных. Не говоря уже о знаменитой истории с босым походом студентов и преподавателей из Москвы в Ясную Поляну (который, надо надеяться, не состоялся — или?)

ЛЕДЯНОЕ МОЛЧАНЬЕ КРЕМЛЯ

Читать далее

Читающим по-немецки

В сегодняшней «Neue Zürcher Zeitung» статья вашего корреспондента о Мишеле Матвееве (Иосифе Константиновском) и его романе «Загнанные».

Читающим по-русски напоминаю, что русский (естественно, значительно более распространенный) вариант этой статьи был опубликован в августовской книжке журнала «Лехаим» за этот год.

Читающим по-немецки

В завтрашней «Frankfurter Rundschau» статья Ольги Мартыновой об уходе и смерти Толстого.

Несколько случайных наблюдений над одной неслучайной статьей

Вообще-то говоря, книга — это товар в магазине, а «единицей публичного бытования» для поэта всегда являлось и будет являться «свеженаписанное стихотворение». И не знаю, каков в этом смысле опыт автора статьи, но мой лично опыт таков, что оно и пишется и меняется очень часто «на миру». Только что, в предпредыдущей записи шла об этом речь:

Когда я был совсем молодым стихотворцем, в Ленинграде конца 70-х гг., я, сочинивши очередное стихотворение, немедленно зачитывал его сначала по телефону паре ближайших поэтических друзей, потом причесывался и шел куда-нибудь, где читают стихи, и читал его снова, на следующий день снова, и так день за днем, пока стихотворение меня (или слушателей) интересовало. При этом, конечно, от зачитывания к зачитыванию оно изменялось, потому что у звука последняя правота. Это зачитывание было по сути дела дописыванием.

Не иначе было и у других поэтов того очень далекого от публичности времени — вместо блога был «Сайгон», или подоконник на чужой лестнице, или случайная кухня, но… какая разница? Чисто техническая, с моей точки зрения. Для меня она ничего не меняет.

Конечно, вполне может статься, что такие как мы представляются Марии Степановой ненастоящими поэтами, несерьезными людьми. Помню, приехал как-то Сергей Вольф из Комарова и рассказал, как он там попытался почитать стихи известному советскому поэту Кушнеру. «Очень мило, Сережа, — сказал известный советский поэт Кушнер. — Но зачем вам это надо, вы же не живете жизнью поэта?».

Мы живем на миру, демонстрируя публике свои прыжки и кульбиты

Скажем прямо: это «мы» представляется мне чисто «лирическим мы». Но «лирическим мы» нового, эксклюзивного, в смысле, не инклюзивного типа. Т. е. исключающего себя. Вообще-то, насколько мне известно, более или менее единственным автором, «пишущим на миру», т. е. постоянно изменяющим выставленные на всеобщее обозрение тексты в поле зрения автора статьи является ваш корреспондент (стало быть, все соответствующие инвективы обращены непосредственно к нему). Если я пропустил «прилюдную работу со стихом» на двух блогах Марии Степановой, включенных в мою ленту подписки, то заранее приношу свои извинения.

Свою точку зрения на этот счет я вкратце уже высказал выше, но не могу не высказать свою глубокую благодарность Марии Михайловне за внимание.

Оно, это внимание, позволяет мне сделать несколько замечаний, которые я бы в ином случае делать не стал, постеснялся бы. Но поскольку мне рекомендуется задуматься о себе, то и мне, думаю, позволительно коснуться «личного».

Вся статья — своего рода реквием по некоему рухнувшему жизненному проекту. Или скажем, по некоей утопии, которую мы можем вкратце определить от обратного:

Очевидно, предполагалось когда-то — в девяностых годах? — так, что когда-нибудь все утрясется: будет площадка, будет публика, будут общие правила игры и судьи с золотыми свистками. Похоже на спорт какой-то.

Не будет этого, Маша! И знаете почему? Потому что этого не бывает.

(В скобках: насчет отсутствия «премии, к которой с равным уважением относились бы все» — я тоже думаю, что премия Андрея Белого за последние несколько лет, в результате ряда нелепостей, растратила свое (скорее потенциальное) значение; это грустно, но я рад, что Вы со мной на этот счет сходного мнения, потому что Вам, конечно, виднее, чем мне тут со стороны)

Может быть, статью Марии Степановой продиктовало просто приходящее с возрастом к каждому понимание: чем больше получается и удается, тем больше ты понимаешь, что ничего не удается и никогда не удастся. А Марии Степановой многое удается, она умный и талантливый человек, да еще и удачливый к тому же. А может быть, это и что-то более частное, конкретное, какое-то сиюминутное разочарование в ком-то или чем-то конкретном. Нет ничего более человеческого, чем распространить такое разочарование на все мироустройство (или на всю Россию, с которой все время сравниваются литература).

Все не так страшно.

Площадки не будет, аудитории не будет, премии не будет. А всё остальное будет хорошо.

А если Вас нервирует, что я все время меняю поставленные в блог стихи, так Вы не читайте просто этот блог, я ей-богу не обижусь.

Библиографическая служба НКХ сообщает:

На сайте «Открытый космос» опубликован текст Е. А. Шварц о Тютчеве, написанный ею для т. н. «альтернативного учебника литературы», затеянного издательством «Лимбус».

Текст очень хороший, хотя, конечно, и не «последний, написанный поэтом», как легкомысленно врезано от «ОпенСпэйса» — Елена Шварц писала и после «Тютчева», вот стихи, написанные, судя по всему, в октябре 2009 г. Найдены, как буквально сейчас известили нас, и еще более поздние стихи, последнее помечено 1 марта 2010 г. Стихи ведь, кажется, тоже являются текстами?

С этим очерком связано одно из последних литературных огорчений Елены Шварц: некая редактриса обругала его ей в том смысле, что у нас тут все авторы выделываются как умеют, стараются извернуться с самой своей понтогонской и фуфлогонской стороны, а Вы, уважаемая Елена Андреевна, пишете как-то… обычно… по-человечески… «Индивидуальности» не хватает. Не перепишете ли поугребищнее, а то «никому интересно не будет»?

Елена Шварц, которая с большим увлечением занималсь Тютчевым все начало 2009 г. и, главное, очень, очень серьезно отнеслась к просьбе написать «для школьников», ответила, что переделывать ничего не будет — пусть не печатают, если хотят, как она выразилась, «базарной яркости и перетягивания одеяла на себя». Но была, конечно, огорчена и оскорблена.

Я ей написал тогда в ответ:

Что касается истории с Тютчевым, то она, конечно, омерзительная. Постыдилась бы эта <...> — коли работаешь в таком заведении, как «Лимбус», так уж лучше помалкивай. Там у них такие есть «авторы» в книге, что сидела бы тихонько и радовалась, что приличные люди ставят свое имя в эту книжку. <...> Очевидно, с их точки зрения «индивидуальность», это когда пьяная скотина стоит, качаясь, и у нее бороде сопли и блевотина текут.

Текст у Вас очень хороший, ясный, по мысли при этом нетривиальный. Наросло какое-то поколение невежественных наглых придурков. И раньше их было много — но эти какие-то другие, как будто последние комплексы растеряли и окончательно решили, что это и есть норма — такие как они.

Ну, что говорить, все это очень печально. Не хочется даже и прикасаться ко всему этому.

Я бы и не стал прикасаться, если бы не сегодняшняя публикация «ОпенСпэйса».

Харьков как столица русской литературы

Москва, самопонятное дело, не может быть столицей русской литературы, потому что Москва — столица московской литературы.

Петербург — мог бы быть (и должен когда-нибудь стать), но «очень это будет не в скорости», говоря по-караимски: в литературном смысле Петербург просто-напросто еще не возник, там всё еще «литературный Ленинград» и даже еще второсортнее — какое-то сплошное «Дерзание» при Дворце пионэров имени Жданова и какое-то всеобщее ЛИТО при Дворце культуры имени Кирова. Впрочем, это особая тема. (СКОБКИ № 1: Надеюсь, ясно — тем, кому вообще что-либо может быть ясно — что сказанное не означает, будто в Петербурге-городке не живут по соседству с «литературным Ленинградом» по-настоящему большие поэты; речь идет о системных явлениях, а не о личностях. Поэты — живут.)

Пожалуй, если русской литературе нужна столица, то на данный момент я бы выбрал Харьков.

У Харькова, конечно, две большие вины перед литературой — мужской портной гебистского происхождения Савенко-Лимонов и православно-американская ханжа «это другой Юрий Милославский». Но это всё дела прошлые. Ныне, я бы сказал, Харьков — это в первую голову город великого Ильи Риссенберга (о котором я уже подробно высказывался), но это и город с необыкновенно высоким по нынешним временам «средним уровнем» поэтической и вообще литературной культуры. (СКОБКИ № 2: Я знаю, чтó мне скажут на это его обитатели. Поверьте: как бы печально и душно всё это ни гляделось и ни ощущалось изнутри, когда-нибудь вы и сами поймете, что я прав. В конце концов, и «ленинградская неофициальная культура 70-80 гг.» ощущалась изнутри духотой, темнотой и сыростью — безнадежностью, а теперь понятно — тем, кому что-то вообще может быть понятно — что она была одним из важнейших явлений в истории русской поэзии.)

Косвенным доказательством моего утверждения является только что запущенный в «Журнальный зал» харьковский орган «©оюз Писателей» — рекомендую.

Во-первых, всё тот же Илья Исаакович Риссенберг в № 10 (2008):

О, физика! о, мать! гуманитарные науки..:

Весомостью потерянное тело

К сыновнему раскаянью протянутые руки,

Несомо, тяжелило.., тяжелело.

Сковорода звучит из этого «о, физика! о, мать!»!!!

Во-вторых, в № 12 (2010) писатель из Донецка Владимир Рафеенко с его более чем замечательным сочинением «Невозвратные глаголы», о котором уже шла речь на этом экране — в таком контексте:

Поэзия у нас, конечно, живет где хочет, потому что она над поверхностью земною витает на манер ароматного испарения или сладостно жужжащего роя. А вот проза, кажется, существует только по краям и окрайнам российским. Или представим себе это так: главное закругление земли приходится, как известно, на район ГУМа. Оттуда проза как субстанция твердая и гладкая, а иногда и скользкая, скатывается, скатывается, скатывается — в Москве особо не задерживается, если ни за что случайно не зацепится и ни во что случайно не уткнется. Или если консистенция у нее такая, что она к поверхностям прилипает и присыхает. Но это мы и прозой можем назвать только чисто литературоведчески. Т. е. в том смысле, что не стихи.

.

Но и в смысле стихов — это уже в-третьих — есть просто хорошие. Вот, например, Олег Петров:

Минуя кожи шёлк, о, брат и о, сестра,

расширена приливом, плоть восходит,

на страже, вкруг костра, рыбак и рыба бродят

от своего лица.

Зачем даны и руки и крыла,

упругий стан прямоходящий,

куда он движется, пока не призвала

к священной жертве и живородящей?

А та лежит безмирна и пуста,

своих скорлуп не наблюдая,

на ней Атлантики пески, о нет, снега,

о да, в слепящий мозг плывут родного края,

где волн её никто не сосчитать.

И капитан полярного медведя

хотя не верует, но достаёт из меди

прозрачный крест и прядь своих волос.

При этом, насколько я могу судить, Олег Петров далеко не единственный из харьковских и находящихся в харьковском поле притяжения стихотворцев, кто в состоянии сочинять на этом уровне осознанности стихотворного текста.

(СКОБКИ № 3: Сказанное, конечно, не означает, что в просмотренных мною номерах не имеется вообще никакой стихотворной лузги псевдоавангардного и псевдотрадиционного вида; увы, она отчасти имеется — но я тут ничего не рецензирую и не обзираю, поэтому читайте лучше сами всё подряд.)

В-четвертых же, в качестве историко-литературного бонуса, очень рекомендую публикацию стихов Бориса Лапина (1905 — 1941):

Сладковатый анаша! Барашковый каракульча!

Статья Юлианы Поляковой о Лапине — вполне квалифицированная, насколько я могу судить по беглому чтению.

В общем, кто интересуется литературой — тому сегодня туда.