Колонка № 54, об Уильяме Мэйкписе Теккерее и его «Книге снобов».

Следующая будет о Ломоносове.

Колонка № 54, об Уильяме Мэйкписе Теккерее и его «Книге снобов».

Следующая будет о Ломоносове.

Пахнет снова детским потом

В тесных улицах метро

И за каждым поворотом

Электричество мертво,

И на вихре криворотом

Из небесной пустоты

Опускается к воротам

Ангел чистый — это ты,

А из тьмы, что век не тает,

Из подземного дранья,

К тем воротам возлетает

Грязный ангел — это я.

Х, 2011

Как известно, в сети имеется переписка Гете и Шиллера в режиме «реального времени». Вот, сегодня двести пятнадцать лет назад пересказывает Шиллер Гете письмо одной знакомой поэтессы, исповедовавшейся ему в проблемах с мужем и любовником, и комментирует ее планы по разрешению этих проблем:

Ich weiß nicht, wie ihr zu raten und zu helfen ist, denn sie schlägt, wie es scheint, zu ihren realistischen Zwecken gar zu sentimentalische Mittel ein.

Я сейчас не дома и у меня нет под рукой прекрасного двухтомника переписки Шиллера и Гете 1988 года издания, где И. Е. Бабанов это наверняка лучше перевел, чем я здесь наскоро. Но тем не менее:

Не знаю, что ей можно посоветовать и чем ей можно помочь, поскольку она, кажется, использует для своих реалистических целей чересчур сентименталистские средства.

Про очень многих можно сказать — и про дамочек, и про политиков, и про писателей. Написано 215 лет назад, но как будто эпиграф к нашему времени. Может быть, ко всему Новому времени.

P. S. Хотя на самом деле, конечно, речь идет о «реальных целях» и «сентиментальных средствах». Это тоже неплохо, но не так интересно.

нет ли у кого-нибудь случайно воспоминаний Вс. Петрова о Кузмине «Калиостро» (полного варианта, опубликованного Шмаковым в «Новом журнале»)?

Я был уверен, что в сети есть, а их не оказалось (или я не нашел).

письмо С. И. Бернштейна (если кто не знает, создателя коллекции голосов поэтов на валиках и вообще заметного ученого) к Юрию Юркуну по поводу смерти Михаила Кузмина в 1936 г. Существенным, и жизненно существенным, является нижеследующее место:

Здесь мы в концентрированном виде наблюдаем канал, по которому происходило в советских условиях превращение людей «старой культуры» в протоплазму, именуемую советской интеллигенцией. Оно шло через признание правоты большинства, через признание правоты силы, через признание правоты. Причем правота была важнее страха и/или выгоды.

Конечно, за этим превращением в советского человека можно понаблюдать на развертке десятилетий, медленно переворачивая страницы дневников К. И. Чуковского, где обмен восторгами (при одновременном отбивании ладошей) по поводу товарища Сталина с «полупоэтом Пастернаком» (по выражению Даниила Хармса) на каком-то съезде — только небольшой этап большого пути.

Но здесь мы видим кристалл, осевший в сознании рядового (или даже не очень рядового) интеллигента в результате этой страшной химической реакции превращения.

Рекомендую также в конце публикации три записи чтения Михаила Кузмина — очень плохие по качеству, но всё же слышно, что «мяукает» он в принципе так же, как мяукают на соответствующих записях Гумилев и Мандельштам, но, конечно, сильно спокойнее. Вполне возможно, что мяуканье это вовсе не относится к манере чтения стихов, а отражает нормальное русское произношение того времени, как известно погребенное под обломками дореволюционной русской не только культуры, но и антропологии. Мы говорим по-русски совершенно непохоже на то, как говорили люди (и не только образованные) до революции, в европейских языках даже существуют два русских акцента — один «старых эмигрантов», мягкий, глубокий, похожий, в принципе, по звукоизвлечению на большинство славянских акцентов, — и «наш», «советский», плоский, резкий и неартикулированный. Интересно, что эта же разница акцентов существует между западно- и восточноукраинцами, говорящими, скажем, по-немецки: Восточноукраинский акцент очень близок к современному русскому, западноукраинский — похож на польский и чешский акценты.

Сегодня, выходя из дому, подал руку собственной жене. Жена от неожиданности пожала протянутое. Поцеловал ее в обе щеки и ушел.

Это, конечно, результат пяти дней Франкфуртской книжной ярмарки — было пожато примерно 250 рук и поцеловано примерно 500 щек (включая сюда воздух возле некоторых щек) — у нас тут при встрече-прощанье целуются дважды. В Швейцарии, между прочим, трижды, но мы пока не в Швейцарии.

Ярмарка была из самых приятных за все 20 лет, что мы туда ходим. И не только потому, что благополучно устроились некоторые начатые литературно-издательские дела и затеялись новые затеи, о которых читатель нашего маленького бюллетеня будет узнавать по мере их осуществления. Нет, дело еще в том, что общая атмосфера как-то неожиданно очистилась, люди были веселы и спокойны и как один говорили, что очень довольны ярмаркой — первый раз на моей памяти (немец по своей природе так же склонен к жалобам и ворчанью, как и русский, так что обычно все жалуются — на дороговизну стендов, плохую организацию, деловую бессмысленность, жару, ворующих посетителей и т. д.). Не то что устроились какие-то особые выгоды, этого не утверждал никто из наших знакомых, издателей среднего и малого звена, но… было как-то… хорошо.

С чем это связано — о том надо бы еще подумать. Пока что рабочая гипотеза: намечающийся уход больших коммерческих издательств в виртуальную сферу — к электронным книгам, куда их толкают консультанты и прочие экономические предсаказели с бубнами и оленьими лопатками. Книга как таковая, похоже, будет оставлена малым издательствам, и они это чувствуют.

И еще одно. Все, кажется, поняли, что державшаяся в Германии по давней традиции утопия коммерчески осмысленного издания серьезной литературы больше не существует. Среднее звено издательской системы исчезает или уже практически исчезло. Остаются большие издательства, распростряняющие идиотизм, — и малые, принципиально некоммерческие. Поэтому последним следует расслабиться и получать удовольствие. И они получали.

В русском отделе мы, конечно, не были (один раз проходили мимо, уже после закрытия ярмарки, по дороге на выход) — по нехватке времени и полной бессмысленности его посещения, но хочу поблагодарить Андрея Курилкина за дарение, а Николая Охотина за привоз и передачу блокадной книги Л. Я. Гинзбург.

В «Букнике» стереоскопическое выступление вашего корреспондента и Валерия Ароновича Дымшица на тему «Евреи и староверы». Умненький «Букник» так предваряет эту двойную публикацию:

Тема межконфессиональных и межэтнических контактов не выходит из моды. Вот и теперь, выступая в третий раз на двоих ( вот был первый, а вот — второй), Олег Юрьев и Валерий Дымшиц пишут о встречах евреев со старообрядцами в слепых облаках советской жизни. Только Юрьев рассказывает о том, как его пытались заинтересовать старообрядцем в детстве, а Дымшиц — о том, как он сам искал и находил старообрядцев во вполне уже зрелом возрасте.

на дырявых облачках

подбрюшья сизым чем-то запачканы

на корявых каблучках

девушка идет с собачками

в направлении зари

как диана но подпоясанней

под разрезные фонари

лип и тополей и ясеней

а ей навстречу от реки

шажками злыми и короткими

бегут стальные старики

тряся железными бородками

в мехах а дрожит аккордеон

косит цыганскими курсивами

так кто ж тут меж нами актеон

меж стариками некрасивыми

X, 2011

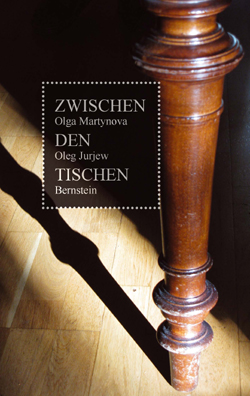

А вот какая скоро (в ноябре 2011 г., к литературному фестивалю в Сигбурге) выйдет книжечка:

Zwischen den Tischen

Olga Martynova und Oleg Jurjew im essayistischen Dialog [Erstverkaufstag: 10. November 2011]

Erscheinungsjahr: 2011, 1. Auflage

Ausstattung: französische Broschur, fadengeheftet, 128 Seiten

ISBN: 978-3-939431-73-2

Это немецкие эссе Ольги Мартыновой и Олега Юрьева, написанные и опубликованные в разное время, расположенные своебразными тематическими двойчатками, создающими ощущение непосредственного диалога авторов.

В октябрьской «Звезде» статья великолепного Виктора Александровича Бейлиса о моей книге «Стихи и другие стихотворения». Книга, напомню, вышла в мае, рецензии начинают появляться только сейчас. Где-то я уже, кажется, говорил, что рецензионный процесс устроен в России так, как будто люди здесь собираются жить вечно.