| Авторы | Проекты | Страница дежурного редактора | Сетевые издания | Литературные блоги | Архив | |

|

Леонид Аронзон «Проект нового избранного» Составление О. А. Юрьева Валерий Шубинский о Леониде Аронзоне Олег Юрьев о Леониде Аронзоне Валерий Шубинский АРОНЗОН: РОЖДЕНИЕ КАНОНА Венок Аронзону Валерий Шубинский Игроки и игралища Елена Шварц Русская поэзия как hortus clausus: случай Леонида Аронзона Ю.Рубаненко: ФОРМУЛА АРОНЗОНА (из письма к дочери) Леонид Аронзон. Избранные стихотворения Факсимильное электронное издание |

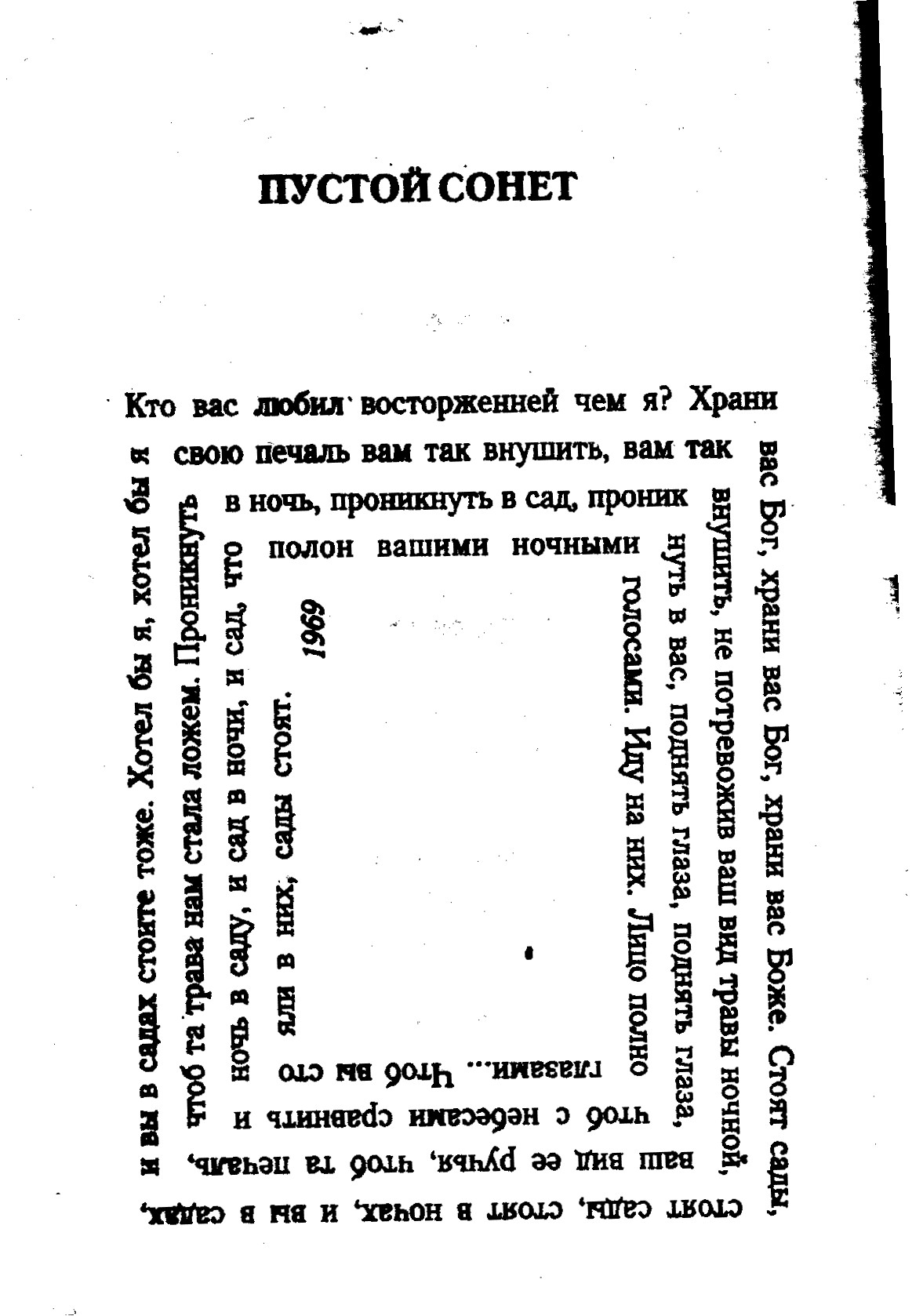

1967 ВИДЕНИЕ АРОНЗОНА (НАЧАЛО ПОЭМЫ) На небесах безлюдье и мороз, на глубину ушло число бессмертных, но караульный ангел стужу терпит, невысоко петляя между звезд. А в комнате в роскошных волосах лицо жены моей белеет на постели, лицо жены, а в нем ее глаза, и чудных две груди растут на теле. Лицо целую в темя головы, мороз такой, что слезы не удержишь, все меньше мне друзей среди живых, все более друзей среди умерших. Снег освещает лиц твоих красу, моей души пространство освещает, и каждым поцелуем я прощаюсь… Горит свеча, которую несу на верх холма. Заснеженный бугор. Взгляд в небеса. Луна еще желтела, холм разделив на темный склон и белый. По левой стороне тянулся бор. На черствый наст ложился новый снег, то тут, то там топорщилась осока, неразличим, на темной стороне был тот же бор. Луна светила сбоку. Пример сомнамбулических причуд, я поднимался, поднимая тени. Поставленный вершиной на колени, я в пышный снег легко воткнул свечу. [Январь] 1968 * * * Что явит лот, который брошен в небо? Я плачу, думая об этом. Произведением хвалебным в природе возникает лето. Поток свирепый водопада висит, висит в сиянье радуг. По небу расцвели ромашки, я их срываю, проходя. Там девочки в ночных рубашках резвятся около дождя. Себя в траве лежать оставив, смотрю, как падает вода: я у цветов и речек в славе, я им читаю иногда. Река приподнята плотиной, красиво в воздухе висит, где я, стреноженный картиной, смотреньем на нее красив. На холм воды почти садится из ночи вырванная птица, и пахнет небом и вином моя беседа с тростником. <март> 1968 * * * Как стихотворец я неплох, все оттого, что слава Богу, хоть мало я пишу стихов, но среди них прекрасных много! [Март] 1968 СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ В ОЖИДАНИИ ПРОБУЖДЕНИЯ Резвится фауна во флоре, топча ее и поедая, а на холме сидит Даная, и оттого вуаль во взоре, и оттого тоска кругом, что эта дева молодая прелюбодействует с холмом! май, утро 1968 ЗАБЫТЫЙ СОНЕТ Весь день бессонница. Бессонница с утра. До вечера бессонница. Гуляю по кругу комнат. Все они, как спальни, везде бессонница, а мне уснуть пора. Когда бы умер я еще вчера, сегодня был бы счастлив и печален, но не жалел бы, что я жил вначале. Однако жив я: плоть не умерла. Еще шесть строк, еще которых нет, я из добытия перетащу в сонет, не ведая, увы, зачем нам эта мука, зачем из трупов душ букетами цветут такие мысли и такие буквы? Но я извлек их — так пускай живут! май, день, 1968 * * * Ал. Ал. Горацио, Пилад, Альтшулер, брат, сестра моя, Офелия, Джульетта, что столько лет, играя в маскерад, в угрюмого Альтшулера одета. О, о Альтшулер мой, надеюсь, что при этом и я Горацио, Альтшулер твой, Пилад, и я сестра твоя, одетая в наряд слагателя столь длинного сонета. Взгляни сюда - здесь нету ничего! Мой друг, Офелий мой, смешить тобой легко! Горацио моё, ты - всем живая лесть, но не смущайся: не шучу тобою - где нету ничего, там есть любое, святое ничего там неизбывно есть. [Май 1968] * * * Широкой лавою цветов, своим пахучим изверженьем холм обливается, прервать уже не в силах наслажденье: из каждой поры бьют ключи цветов и Божьей славы; и образ бабочки летит как испаренье этой лавы. [Май 1968] СОНЕТ ДУШЕ И ТРУПУ Н. ЗАБОЛОЦКОГО Есть легкий дар, как будто во второй счастливый раз он повторяет опыт. (Легки и гибки образные тропы высоких рек, что подняты горой!) Однако мне отпущен дар другой: подчас стихи - изнеможенья шепот, и нету сил зарифмовать Европу, не говоря уже, чтоб справиться с игрой. Увы, всегда постыден будет труд: где, хорошея, розаны цветут, где, озвучив дыханием свирели своих кларнетов, барабанов, труб, все музицируют - растения и звери, корнями душ разваливая труп! [Май, вечер, 1968] * * * Вторая, третия печаль… Благоуханный дождь с громами прошел, по-древнему звуча, деревья сделались садами! Какою флейтою зачат твой голос, дева молодая, вокруг тебя, моя Даная, как весело горит свеча! Люблю тебя, мою жену, Лауру, Хлою, Маргариту, вмещенных в женщину одну. Поедем, женщина, в Тавриду: хоть я люблю Зеленогорск, но ты к лицу пейзажу гор. [Июнь] 1968 * * * Вспыхнул жук, самосожженьем кончив в собственном луче. Длинной мысли продолженьем разгибается ручей. Пахнет девочка сиренью и летает за собой, полетав среди деревьев, обе стали голубой. Кто расскажет, как он умер? Дева спит не голубой. В небесах стоит Альтшулер в виде ангела с трубой. [Лето] 1968 * * * Альтшулер, мой голубчик голубой, ты надо мной поплачь, я над тобой. Спаси меня, и я тогда спасу твои печали и твою красу. Я в городе в чужом, в чужом дожде, я в нем ищу тебя, хоть нет тебя нигде, нет оттого, что как-то за трубой ты слился с небом, столь ты голубой. [Сентябрь 1968 Москва] ОСЕНЬ 1968 ГОДА Прислонившийся к дубу дверей вижу медь духового оркестра, темный лак и карет и коней, от мундиров, шелков и ливрей здесь в саду и тревожно и тесно. Только нет ни того, ни того, только шум тишины листопада, ну, да Боже мой, что еще надо, ведь иначе и быть не могло! 1968 * * * Хорошо гулять по небу, что за небо! что за ним? Никогда я в жизни не был так красив и так маним! Тело ходит без опоры, всюду голая Юнона, и музыка, нет которой, и сонет несочиненный! Хорошо гулять по небу. Босиком. Для моциона. Хорошо гулять по небу, вслух читая Аронзона! 1968 * * * Приближаются ночью друг к другу мосты, и садов и церквей блекнет лучшее золото. Сквозь пейзажи в постель ты идешь, это ты к моей жизни, как бабочка, насмерть приколота. [1968] * * * Погода — дождь. Взираю на свечу, которой нет. Не знаю состоянья, в котором оказаться я хочу, но и скончаться нет во мне желанья. Сплошное «нет». Как будто бы к врачу пришел я показать свое страданье и вместо ааааааа я нееееееет ему мычу, и нету сил мне оборвать мычанье. Но мы способны смастерить сонет, сбить доски строчек гвоздиками рифмы. На этот труд два полчаса убив, мы не просчитались: гроб есть и скелет. Убитый час мы превращаем в гроб и, прежде чем закрыть, целуем в лоб. 1968 * * * Есть между всем молчание. Одно. Молчание одно, другое, третье. Полно молчаний, каждое оно - есть матерьял для стихотворной сети. А слово - нить. Его в иглу проденьте и словонитью сделайте окно - молчание теперь обрамлено, оно - ячейка невода в сонете. Чем более ячейка, тем крупней размер души, запутавшейся в ней. Любой улов обильный будет мельче, чем у ловца, посмеющего сметь гигантскую связать такую сеть, в которой бы была одна ячейка! 1968 (?) * * * Как бы скоро я не умер, все ж умру я с опозданьем. Я прикован к этой думе зря текущими годами. Я прикован к этой думе. Все другие - свита знати. Целый день лежу в кровати, чтобы стать одной из мумий. 1968 (?) * * * О, как осення осень! Как уходят вспять свою река! Здесь он стоял. Ему коня подводят. Он в коня садится и скачет, тело удлиня… Во всех садах осталось листьев еще на два таких же дня. Потом уснул. Но и во сне, небес и вод не разбирая, скакал то сам, то на коне, из края в край, один, по краю ночного берега Невы - она не шла из головы! Однако мрак и непогода, его встречавшие тогда, и ныне здесь. Тоска и воды - все так, как было до труда. [Конец 1968 или начало 1969] * * * Еще в утренних туманах твои губы молодые. Твоя плоть благоуханна, как сады и как плоды их. Я стою перед тобою, как лежал бы на вершине той горы, где голубое долго делается синим. Что счастливее, чем садом быть в саду? И утром - утром? И какая это радость день и вечность перепутать! [Весна 1969] * * * Неушто кто-то смеет вас обнять? - Ночь и река в ночи не столь красивы. О, как прекрасной столь решиться быть смогли вы, что, жизнь прожив, я жить хочу опять? Я цезарь сам. Но вы такая знать, что я - в толпе, глазеющей учтиво: вон ваша грудь! вон ноги ей под стать! и если лик таков, так что же пах за диво! Когда б вы были бабочкой ночной, я б стал свечой, летающей пред вами! Блистает ночь рекой и небесами. Смотрю на вас - как тихо предо мной! Хотел бы я коснуться вас рукой, чтоб долгое иметь воспоминанье. май 1969 * * * Нас всех по пальцам перечесть, но по перстам! Друзья, откуда мне выпала такая честь быть среди вас? Но долго ль буду? На всякий случай: будь здоров любой из вас! На всякий случай, из перепавших мне даров, друзья мои, вы - наилучший! Прощайте милые. Своя на всё печаль во мне. Вечерний сижу один. Не с вами я. Дай бог вам длинных виночерпий! лето 1969 * * * Вокруг лежащая природа метафорической была: стояло дерево — урода, в нем птица, Господи, жила. Когда же птица умерла, собралась уйма тут народа: — "Пошли летать вкруг огорода!" Пошли летать вкруг огорода, летали, прыгали, а что? На то и вечер благородный, сирень и бабочки на то! Лето 1969 * * * Увы, живу. Мертвецки мертв. Слова заполнились молчаньем. Природы дарственный ковер в рулон скатал я изначальный. Пред всеми, что ни есть, ночами лежу, смотря на них в упор. Глен Гульд - судьбы моей тапер - играет с нотными значками. Вот утешение в печали, но от него еще страшней. Роятся мысли, не встречаясь. Цветок воздушный, без корней, вот бабочка моя ручная. Вот жизнь дана, что делать с ней? Ноябрь 1969 * * * И мне случалось видеть блеск — сиянье Божьих глаз: я знаю, мы внутри небес, но те же неба в нас. Как будто нету наказанья тем, кто не веруя живет, но нет, наказан каждый тот незнаньем Божьего сиянья. Не доказать Тебя примером: перед Тобой и миром щит. Ты доказуем только верой: кто верит, тот себя узрит. Не надо мне Твоих утех: ни эту жизнь и ни другую — прости мне, Господи, мой грех, что я в миру Твоем тоскую. Мы — люди, мы — Твои мишени, не избежать Твоих ударов. Страшусь одной небесной кары, что ты принудишь к воскрешенью. Столь одиноко думать, что, смотря в окно с тоской, - там тоже Ты. В чужом пальто. Совсем-совсем другой. 1969 ПУСТОЙ СОНЕТ Кто вас любил, восторженней, чем я? Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже. Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах. И вы в садах, и вы в садах стоите тоже. Хотел бы я, хотел бы я свою печаль вам так внушить, вам так внушить, не потревожив ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья, чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем. Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас, поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад, что полон вашими ночными голосами. Иду на них. Лицо полно глазами... Чтоб вы стояли в них, сады стоят. 1969

ДВА ОДИНАКОВЫХ СОНЕТА 1 Любовь моя, спи золотко мое, вся кожею атласною одета. Мне кажется, что мы встречались где-то: мне так знаком сосок твой и белье. О, как к лицу! о, как тебе! о, как идет! весь этот день, весь этот Бах, всё тело это! и этот день, и этот Бах, и самолет, летящий там, летящий здесь, летящий где-то! И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг усни, любовь моя, усни, не укрываясь: и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик — пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая! Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, отдайся мне во всех садах и падежах. 2 Любовь моя, спи золотко мое, вся кожею атласною одета. Мне кажется, что мы встречались где-то: мне так знаком сосок твой и белье. О как к лицу! о как тебе! о как идет! весь этот день, весь этот Бах, всё тело это! и этот день, и этот Бах, и самолет, летящий там, летящий здесь, летящий где-то! И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг усни, любовь моя, усни, не укрываясь: и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик — пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая! Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, отдайся мне во всех садах и падежах. 1969 * * * На стене полно теней от деревьев. (Многоточье). Я проснулся среди ночи: жизнь дана, что делать с ней? В рай допущенный заочно, я летал в него во сне, но проснулся среди ночи: жизнь дана, что делать с ней? Хоть и ночи всё длинней, сутки те же, не короче. Я проснулся среди ночи: жизнь дана, что делать с ней? Жизнь дана, что делать с ней? Я проснулся среди ночи. О жена моя, воочью ты прекрасна, как во сне! 1969 * * * Несчастно как-то в Петербурге. Посмотришь в небо — где оно? Лишь лета нежилой каркас гостит в пустом моем лорнете. Полулежу. Полулечу. Кто там полулетит навстречу? Друг другу в приоткрытый рот, кивком раскланявшись, влетаем. Нет, даже ангела пером нельзя писать в такую пору: «Деревья заперты на ключ, но листьев, листьев шум откуда?» 1969 ВСё ЛИЦО: ЛИЦО - ЛИЦО, ПЫЛЬ - ЛИЦО, СЛОВА - ЛИЦО, ВСё - ЛИЦО. ЕГО. ТВОРЦА. ТОЛЬКО САМ ОН БЕЗ ЛИЦА. 1969 * * * Благодарю Тебя за снег, За солнце на Твоем снегу, За то, что весь мне данный век Благодарить Тебя могу. Передо мной не куст, а храм, Храм Твоего КУСТА В СНЕГУ, И в ней, припав к Твоим ногам, Я быть счастливой не могу. 1969 ЗАПИСЬ БЕСЕД I Чем не я этот мокрый сад под фонарем, брошенный кем-то возле черной ограды? Мне ли забыть, что земля внутри неба, а небо — внутри нас? И кто подползет под черту, проведенную, как приманка? И кто не спрячется за самого себя, увидев ближнего своего? Я, — ОТВЕЧАЕМ МЫ. Ведь велико желание помешаться. Запертый изнутри в одиночку, возвожу себя в сан Бога, чтобы взять интервью у Господа. Больно смотреть на жену: просто Офелия, когда она достает из прошлого века арфу, пытаясь исполнить то, чего не может быть. Или вырыть дыру в небе. На белые костры церквей садятся птицы, вырванные из ночи. Или в двуречьи одиночества и одиночества, закрыв ладонями глаза, нарушить сон сов, что эту тьму приняв за ночь, пугая мышь, метнутся прочь. На лугу пасутся девочки, позвякивая нашейными звонками. Где нищий пейзаж осени приподнят старым дождиком, там я ищу пленэр для смерти. И ем озерную воду, чтобы вкусить неба. Свистнув реки по имени, я увожу их вместе с пейзажами. И ем озерную воду, чтобы вкусить неба. Но как уберечь твою красоту от одиночества? Очарован тот картиной, кто не знает с миром встреч. Одиночества плотиной я свою стреножу речь. Кто стоит перед плотиной, тот стоит с прекрасной миной: рои брызг и быстрых радуг низвергают водопады. На другом берегу листвы, — нет! на другом берегу реки, в ее листве я заметил ящерицу: что это была за встреча! — Софья Мелвилл Софья Рита Софья Михнов Софья Галецкий Софья Данте Софья Господь Бог! Пустые озера весов взвешивали миры и были в равновесии. II (Партита № 6 партита № 6 номер шесть номершесть номершесть номершестьномершестьномершесть) или вырыть дыру в небе. Многократное и упорное: не то, не то, не то, не то Многократное и упорное: то, то, то, то, то, то, то, то Смолчал: ужели я — не он? Ужаснулся: суров рождения закон: и он не я, и я не он! Лицо на нем такое, как будто он пьет им самую первую воду. Его рукой — немногие красавицы могли бы сравниться с ней! — я гладил всё, как дворецкий, выкрикивая имя каждого: гладил по голове: сердце чьей-то дочери, свое старое, засушенное между страниц стихотворение, - голову приятеля, голову приятеля, голову приятеля. Буквально надо всем можно было разрыдаться. Сегодня я целый день проходил мимо одного слова. Сегодня я целый день проходил мимо одного слова. Уже не говорили — передавали друг другу одни и те же цветы, иногда брали маски с той или иной гримасой, или просто указывали на ту или иную, чтобы не затруднять себя мимикой. Но вырвать из цветка цветок кто из беседующих мог? И я понял, что нельзя при дереве читать стихи и дерево при стихах, и дерево при стихах, и дерево при стихах. III В. Хлебникову Если б не был он, то где бы был его счастливый разум? Но возможно, он и не был — просто умер он не сразу. И если был он где, то возле своего сидел кургана, где пучеглазые стрекозы ему читали из Корана. И где помешанный на нежном, он шел туда, ломая сучья, где был беседой длинной между живую кровь любивших чукчей. И там, где маской Арлекина заря являлася в тумане, он там, где не был, - всё покинул. И умер сам, к чему рыданья? И умер сам, к чему рыданья? В его костях змеятся змеи, и потому никто не смеет его почтить засмертной данью. IV Меч о меч —————— звук. Дерево о дерево ———— звук. Молчание о молчание — звук. Вот двое юношей бородоносцев. Вот двое юношей думоносцев. Вот юмор Господа Бога — закись азота! И я восхитился ему стихотворением: — Не куст передо мной, а храм КУСТА В СНЕГУ, и пошел по улице, как канатоходец по канату, и я забыл, что я забыл, и я забыл, что я забыл. Два фаллические стража по бокам большой залупы — то Мечети пестрый купол в дымке длинного пейзажа. Черный воин в медном шлеме — так мне виден Исаакий, и повсюду вздохи, шелест, будто рядом где-то маки. Вот стрекоза звуколетит. И всё летящее летит. И всё звучащее звучит. V БАБОЧКА (трактат) ВСЮДУ бабочка летит неба бабочка летит славы бабочка летит Михнова бабочка летит мыслью бабочка летит звуком бабочка летит в виде бабочки летит верхом на бабочке летит на фоне бабочки летит на крыльях бабочки летит НА НЕБЕ БАБОЧКА СИДИТ VI А я становился то тем, то этим, то тем, то этим, чтоб меня заметили, но кто увидит чужой сон? Я вышел на снег и узнал то, что люди узнают только после их смерти, и улыбнулся улыбкой внутри другой: КАКОЕ НЕБО! СВЕТ КАКОЙ! 1969 * * * Уже в спокойном умиленьи смотрю на то, что я живу. Пред каждой тварью на колени я встану в мокрую траву. Я эту ночь продлю стихами, что врут, как ночью соловей. Есть благость в музыке, в дыханьи, В печали, в милости твоей. Мне все доступны наслажденья, Коль всё, что есть вокруг - они. Высоким бессловесным пеньем приходят, возвращаясь, дни. 1969 * * * Отражая в Иордане непонятный людям танец, душа летает мертвеца. Теперь покойник — иностранец: кусок спины, кусок лица. Душа цела. Душа бойца нас вопрошает: «Изральтяне, кто отомстит меня, юнца?» «Я,— отвечаем мы,— за нами, за нами — мы. Нам нет конца, на сыновьях лицо отца, и впереди нас только знамя с небес смотрящего Творца, и знамя это — небеса!». (1969) * * * Здесь ли я? Но Бог мой рядом, и мне сказать ему легко— — О, как прекрасна неоглядность и одиночество всего! Куда бы время ни текло — мне все равно. Я вижу радость, но в том, что мне ее не надо, мне даже сниться тяжело. Однако, только рассвело, люблю поднять я веко ока, чтобы на Вас, мой друг, на Бога смотреть и думать оттого: — Кто мне наступит на крыло, когда я под твоей опекой? 1969 - 1970 * * * Сквозь форточку - мороз и ночь. Смотрю туда, в нору. А ты, моя жена и дочь сидишь, не пряча грудь. Сидишь в счастливой красоте, сидишь, как в те века, когда свободная от тел было твоя тоска. Вне всякой плоти, без оков была твоя печаль, и ей не надо было слов - была сплошная даль. И в этой утренней дали, как некий чудный сад, уже маячили земли хребты и небеса. И ты была растворена в пространстве мировом, еще не пенилась волна, и ты была кругом. Крылатый зверь тобой дышал и пил тебя в реке, и ты была так хороша, когда была никем. И, видно, с тех еще времен, еще с печали той, в тебе остался некий стон и тело с красотой. И потому, закрыв нору, иду на свой диван, где ты сидишь, не пряча грудь и весь другой дурман. [1969 или 1970] * * * Красавица, богиня, ангел мой, исток и устье всех моих раздумий, ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой, я счастлив от того, что я не умер до той весны, когда моим глазам предстала ты внезапной красотою. Я знал тебя блудницей и святою, любя всё то, что я в тебе узнал. Я б жить хотел не завтра, а вчера, чтоб время то, что нам с тобой осталось, жизнь пятилась до нашего начала, а хватит лет, еще б свернула раз. Но раз мы дальше будем жить вперед, а будущее — дикая пустыня, ты в ней оазис, что меня спасет, красавица моя, моя богиня. 1970 * * * То потрепещет, то ничуть... Смерть бабочки? Свечное пламя? Горячий воск бежит ручьями по всей руке и по плечу. Подняв над памятью свечу, лечу, лечу верхом на даме. (Какая бабочка вы сами!) Чтобы увидеть смерть, лечу. Потом она летит на мне, а я дорогу освещаю. Какая грудь на ней большая! Как тихо в темной тишине! А всюду так же, как в душе: еще не август, но уже. <Весна 1970> * * * Боже мой, как всё красиво! Всякий раз как никогда. Нет в прекрасном перерыва, отвернуться б, но куда? Оттого, что он речной, ветер трепетный прохладен. Никакого мира сзади - всё, что есть, - передо мной/ весна, 1970 * * * В двух шагах за тобою рассвет. Ты стоишь вдоль прекрасного сада. Я смотрю — но прекрасного нет, только тихо и радостно рядом. Только осень разбросила сеть, ловит души для райской альковни, Дай нам Бог в этот миг умереть, и, дай Бог, ничего не запомнив. Лето или осень 1970 * * * Как хорошо в покинутых местах! Покинутых людьми, но не богами. И дождь идет, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами. И дождь идет, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами. Мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане! Мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане! Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами. Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами. Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта: ни тяготы в душе, ни пороха в нагане. Ни самого нагана. Видит бог, чтоб застрелиться тут не надо ничего. 1970 <сентябрь, последнее> Август Рите Все осознай: и ночь, и смерть, и август. В них твой портрет, портрет осенних окон, ты вправлена в дожди, ты темный дождь, ты влага ночных полей, где только одиноко маячит столб вдали. О ангел, слышишь — вот исповедь земли, вот повесть страха, вот воздух осени, которым дышишь, сырой травы величие и запах. Здесь твой ночлег и мой неслышный шаг, так оглянись назад перед полетом, лети, ликуй и, осенью дыша, гаси крылом крутые повороты созвездий августа, пытаясь обогнать саму себя печалью непомерной. Вот тени птиц над озером люцерны, и вот всю ночь уходят облака, всю эту ночь уходят, оставляя луну пустую, длинную луну, и только столб, и только птичья стая, и только ты, и тянутся ко сну цветы ночные. Замирает сад цветов и трав. Я узнаю начало: ты — темный сад, ты — дождь, ты — листопад, лети, ликуй, кружись, моя случайность! Все осознай: послезакатный сумрак, и тень его, как стыд печальных лет, пока не заперт в памяти сумбурной засмертный день, мой старый пистолет. 1961 *** Неизличимо гибнут числа, пока бессилие мое живет с возлюбленной семьей, ночами одержимо мысля. Как госпитальный коридор, в потемках тянутся предместья, сродни которым ужас лестниц, как взморьем разреженный бор. Я под свечой пишу, читаю, покуда пухлый мотылек свечи изглоданный цветок по кругу рваному мотает. Кто пишет в полночь Рождества? Пружинящий по скату лыжник? Слепец, стучащий о булыжник? Беглец, не помнящий родства? 1962 Несостоявшаяся поэма Вступление Един над нами бог и потолок, метаморфозы года и природы, я отыщу смиренный уголок в своей душе для крохотной свободы, скворешник свой. По-зимнему один я проживу, как будто в карантине, как зверь на отрывающейся льдине, твердя себе, что мир для всех един. Канатоходец, ветренник, летун, мимо органной жести водостока, скользя по гололедице, найду твое окно, и выброшу из окон во след тебе толпу таких же лиц: канатоходцев, юношей, девиц. Убью твою любовницу. Вот нож. О страшный сон Иеронима Босха О запах разрывающихся кож, твоей любви, цветов твоих и воска. А фонари, как чьи-то души, рябь моей души тревожат и пугают, я не найду, но нечего терять, река моя, пустынница нагая, пророет ход подземный и уйдет к другой реке холодной и пустынной, и устья бесконечный поворот для каждого покажется единым. Сонеты к «Несостоявшейся поэме» 1. За голосом твоим, по следу твоему, за голосом, как за предназначеньем, вдоль фонарей. Там улица в дыму холодного и тихого свеченья. Вот лестница! Укройся здесь. В словах. Ступая на разорванные плиты, ты — узница, ты — требуешь защиты, но ты мертва, и тень твоя мертва. Тянулась ночь. Так тянут за собой. Куда-нибудь. Так вытянуты ливни. Как хороша ты, господи, как дивна! Вот дым качает месяц голубой. Изломан март, и тянется трава, где улица, как тень твоя, мертва. 2. Троллейбусы уходят в темноту, дрожат дворцы, опущенные в воду, и прирастают крыльями ко льду по-птичьему раскинутые своды. Опять ты здесь, безумец и летун, опять за ночь ты платишь чистоганом, и, словно мышь, накрытая стаканом, ты мечешься на каменном мосту. Всё — лжелюбовь: мгновенности реки, твои глаза, закрытые ладонью, и всплеск твоей опущенной руки. Нас всё равно когда-нибудь догонят. Нас приведут и спросят в темноту: зачем в ту ночь стояли на мосту? 3. Еще зима. Припомнить, так меня в поэты посвящали не потери: ночных теней неслышная возня от улицы протянутая к двери. Полно теней. Так бело за окном, как обморок от самоисступленья, твои шаги, прибитые к ступеням, твою печаль отпразднуем вином. Так душен снег. Уходят облака одно в другом, за дикие ограды. О эта ночь сплошного снегопада! Так оторвись от тихого стекла! Троллейбусы уходят дребезжа. Вот комната, а вдруг она — душа? 4–5. Литературоведческие сонеты 1. И Мышкин по бульвару семенит, сечется дождик будто не к добру. Я отщепенец, выкидыш семьи тащусь за ним в какой-то Петербург. Стекают капли вниз по позвонкам, я подсмотрю за ним, как я умру, Скажите, князь, к какому часу зван ваш милый дар, куда вы поутру. Ваш милый дар, похожий на шлепок. О, как каналы трутся вам о бок, когда один на улочках кривых вы тащите щемящий узелок. А после пишете с наклоном головы, как подобает вам: иду на вы! 2. Зима. Снежинки всё снуют. Бог с ними, с этой канителью! Ах, как же, князь, я узнаю... но, князь, вы ранее в шинели изволили. Как почерк ваш? всё тот, что был и не украден, ваш узелок, ваш саквояж, комочек боли, Христа ради!? Но лучше прочь от этих мест, от этой тени Петербурга, куда вы тащите свой крест один по страшным переулкам, как от удара, наклонясь? Куда спешить? Ограбят, князь. (Время создания цикла – 1962 год) *** Зов быка, трубный голод гона, по дорогам всплывают деревья, как мертвые птицы, снова грязь и тоска, и апрельская прель по газонам, снова запах травы и сверкание серой столицы. Каждый хочет дожить до весны, до любви, до рассвета, каждый хочет дожить до раскрывшихся почек и веток. Вот приходит весна, одиноко стуча каблуками, и плывут по реке в облаках прошлогодние листья, полстолицы в тени, полстолицы холодного камня, и висит, как в петле, тишина полутемной больницы. Вот плывут по реке, вот текут по реке, исчезая, мимо длинных дворцов, под мосты, никуда, ниоткуда, так зачем я смотрю и теряю и вновь провожаю, словно что-то найду и уже никогда не забуду. Возвратись, моя осень, моя золотая корона, мой пустынный полет и надорванный край небосклона. Вот приходит весна, и качается сумрачный воздух, я сейчас провожаю уже умиравшие листья, а осенняя прель окунается в новую воду, и глядят на меня из воды отраженные лица. 1962 *** Се аз на Зеях стог времен где мозг изрыт ходами мысли в урусах каменных умрем — портрет непоправимой мысли пейзаж где времени нескор и тело лодкою звучит в урусах каменных озер красива бденья ночь свечи и там, где в погребке лесном бродили молодые вина в краю лосей и мешковины подставив Ладоге лицо стоял в лесничестве один я (Весна 1963) *** Не пустой, не совсем пустой магазин цветов, стены которого длинные зеркала. Одинокая пара, одинокая пара, одинокая пара выбирает цветы: цикламены, гвоздики (я не помню, какие вы любите, но и те) — где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? — вот розы твои. Фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой... где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? — вот розы твои. Вот фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой. Из дверей магазина цветов выходят люди с гвоздиками, цикламенами (я не помню, какие вы любите, но и с теми). (Можно для верности заглянуть через стекло витрины вглубь помещения, где всё еще бродит одна-единственная пара, выбирая цветы). Люди выходят из дверей магазина и смешиваются с общей толпой: где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? — вот розы твои. Фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой. Идут люди. Приближаются, размываются внефокусом, проходят. Идут люди. Приближаются, размываются внефокусом, проходят. Стоп. Один из них. Улица снялась со стоп-кадра, но внимание не на всей толпе, а только на том человеке, который был замечен. Следим, следим и... отпускаем. Новый заход с прежней точки — провожается другой человек. Затем еще один. Еще один. Звуковой фон — гомон многолюдного места: шарканье, шуршанье, обрывки речи. (Можно быстро приблизиться к какой-либо беседующей паре или группе, услышать, о чем они говорят, и — забыть о них. Можно услышать диалог в том виде, в каком он происходит, а можно и пустить его на большой скорости, чтобы люди заговорили по-птичьи. Можно всем говорящим вместо их внешнего диалога подложить истинный: где розы мои? где фиалки мои? где светлоокий месяц мой? — вот розы твои. Фиалки твои. Вот светлоокий месяц твой,— так что все будут произносить только эти стихи.) Жуткий звук. Он — и всё замерло. Медленно, рывками (через частые стоп-кадры) поворачиваются лица: на тротуаре человек лежит. (Это может быть истинный случай, но и не исключена провокация.) Суета вокруг лежащего, данная синхронно, как и всё, что будет происходить в фильме. (Лето 1969) Прямая речь «На острие копья замешан мой хлеб»,— сказал Архилох. «Скучно на этом свете, господа»,— сказал Гоголь. «Дико хочу что-нибудь в желудок»,— сказал Мельц. «Я жить хочу»,— сказал Пушкин. «Со мной случился «Бобок»,— сказал Михнов-Войтенко. «Творчество или торчество»,— сказал Галецкий. «Хорошо, что мы видимся только для любви»,— сказал дядя. «Блаженны нищие духом»,— сказал Иисус Христос. «Видишь, каким стилистическим оборотам научила меня жизнь моя»,— сказал Швейгольц. «Бог весь во всём»,— сказал П. Тейяр де Шарден. «Как безобразна молодость»,— сказал Михнов-Войтенко. «Что толку в том, что мы любим нас?» — сказал дядя. «Эфирные насекомые»,— сказал Гоголь. «Пью, опершись на копье»,— сказал Архилох. «Отцы ваши — где они? да и пророки, будут ли они вечно жить?» — сказано в Библии. «О стыд, ты в тягость мне»,— сказал Пастернак. «Здесь всё меня переживет»,— сказала Ахматова. «Любовь»,— сказал Галецкий. Альтшулер сказал глупость. «Где хоть что-нибудь?» — сказал дядя. «Nevermore»,— сказал Эдгар По. «Ничто»,— сказал Галецкий. (Вторая половина 1969) *** Никому не нужно то, что мне нужно. Никому не нужно то, что нам нужно. Никому не нужно то, что всем нужно. 1970 |